- ユニケミートップ

- Uni-Lab(分析技術情報)

- 有機元素分析の概要

有機元素分析の概要

1.はじめに

元素分析は、まさしく元素の組成の分析である。化学情報のうち最も重要な一つは元素組成であろう。元素組成は、環境、材料、生物、医薬品などの試料を対象に現在でも分析されている。微量元素定量の重要性が高まるにつれて、多くの機器分析法が元素分析に利用されるようになった。

元素分析は、19世紀に確立された古典分析法に基礎のある、重量法・容量法が用いられる。そして炭素、水素、酸素、窒素、ハロゲン元素などの組成を測定する有機元素分析は、重量法の一つである。

一方、19世紀又は20世紀に基礎が築かれ発展した、主に金属元素を測定する機器分析も元素分析の方法であり、電気化学分析、X線分析、原子スペクトル分析、クロマトグラフィーなどが利用される。無機元素の微量あるいは超微量定量分析に原子スペクトル分析が広範に用いられており、最近ICP質量分析が最も高感度な微量元素分析法として広く普及してきた。

上掲のうち、有機元素分析がこの記事のテーマである。

2.有機元素分析

1831年ドイツのユストゥス・フォン・リービッヒ(1803~1873)により炭素・水素定量法が、1833年フランスのジャン=バティスト・アンドレ・デュマ(1800~1884)により窒素の定量方法が開発された。この二つの出来事が、有機元素分析の幕開けと言っても過言ではないだろう。

その後19世紀になってからフリッツ・プレーグル(1869~1930)による微量分析法の開発とハロゲンや硫黄などの微量分析法の研究が行われ、微量有機元素分析法として集大成された。

有機元素分析とは、有機化合物の組成式を知るための手法である。例えば分子式C6H12O6で表されるグルコースを元素分析すると、炭素(C):水素(H):酸素(O)の比率が1:2:1と分かり、組成式はCH2Oと示される。

未知の有機化合物について分子構造を解き明かすため、まず初めに組成式を知らねばならない。そのため有機元素分析は、有機化合物の組成を決める最も重要な方法となっている。

3.有機元素分析の原理

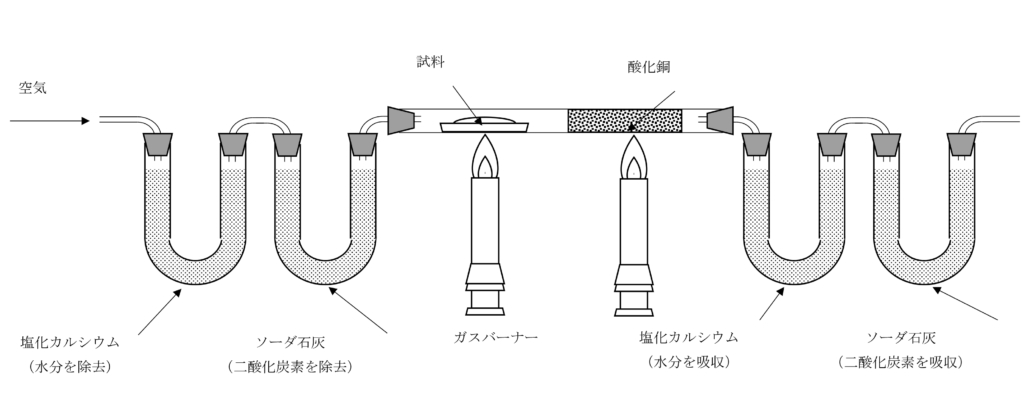

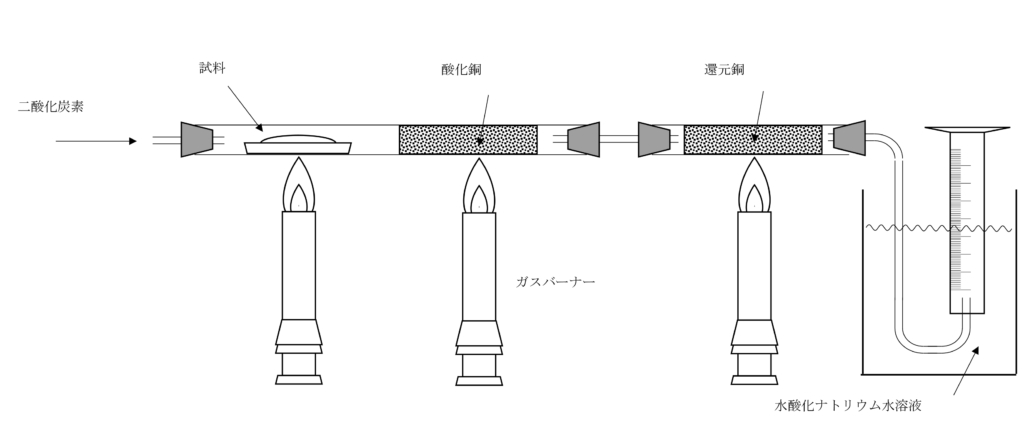

図1にリービッヒの炭素・水素定量法、図2にデュマの窒素定量法の模式図を示す。

リービッヒの炭素・水素定量法は、水と二酸化炭素を除去した空気により試料を燃焼し、発生した水を塩化カルシウムに、二酸化炭素をソーダ石灰に吸収する。そして塩化カルシウムに吸収した水(H2O)の重さから水素(H)を算出し、ソーダ石灰に吸収した二酸化炭素(CO2)の重さから炭素(C)を算出し、試料を構成する炭素(C)と水素(H)の量を把握する。

デュマの窒素定量法は、二酸化炭素気流下で試料を分解し、発生したNOxを還元銅により窒素ガス(N2)に変換し、次いで発生ガスを水酸化ナトリウム水溶液中で水上置換し、得られた窒素ガス(N2)の体積から、試料中に含まれる窒素(N)を定量する。

即ちこれら二つはいずれも、分解により発生する二酸化炭素(CO2)と水(H2O)と窒素ガス(N2)を定量し、元素である炭素(C)と水素(H)と窒素(N)に換算する手法である。

4.秤量とプレーグルの業績

有機元素分析において最も重要な作業となるのが秤量である。古典的なリービッヒ法は、試料の秤量だけでなく、吸収した二酸化炭素及び水分の秤量も、結果に大きく影響を及ぼした。

スロベキア出身の医師フリッツ・プレーグル(1869~1930)は、大量に入手することが困難な胆石の加水分解物について分子構造の研究を行っていた。微量な試料で研究を進めるため、プレーグルはドイツのパウルブンゲ社技師ヴィルヘルムH.Fクールマン(1867~1945)に微量秤の製作を依頼した。クールマンの完成させた微量秤は、機械式であるにもかかわらず1μgまでの秤量を可能とした。このクールマンの微量秤を入手したプレーグルは1917年に微量分析技術の著書を発表し、1923年にノーベル化学賞を贈られた。

同様に、プレーグルはデュマ法を改良し、有機物の窒素定量法をも確立した。20世紀初めに行った研究により、プレーグルは有機元素分析法を完成させたのである。 また、このように天秤の性能向上は有機元素分析の進歩に大きく関わってきたが、1970年代以降、熱伝導度法 による定量技術の導入と改良が行われ、現在の高速そして正確な分析が可能な連続自動分析機器に繋がっていく。

5.機器分析(CHN計)

炭素(C)・水素(H)・窒素(N)の元素分析を行う装置を、文字通りCHN計と呼ぶ。原理はリービッヒ及びデュマの方法と概ね同じで、酸素雰囲気で試料を燃焼し還元管を通過させ、発生する二酸化炭素(CO2)と水(H2O)と窒素ガス(N2)から炭素(C)と水素(H)と窒素(N)を定量する。

1974年ごろから重量法に代わり熱伝導率法が実用化されたため、CHN計においても、従来の重量法や容量法ではなく、熱伝導度型検出器(通称:TCD)による定量法が多く用いられるようになった。TCDを用いる場合、キャリアーガスとしてヘリウム(He)を用いる。

少数ではあるが、二酸化炭素(CO2)と水(H2O)を同時に検出する赤外線吸収検出器を搭載した機種もある。赤外線吸収検出器は、混合ガス中の二酸化炭素(CO2)と水(H2O)を、同時に異なる波長を用いて検出するため、吸着・脱着などによる分離を必要としない点が利点とされる。ただし、赤外線吸収検出器による機種は、窒素(N2)の検出に必要なTCDも必ず搭載される。

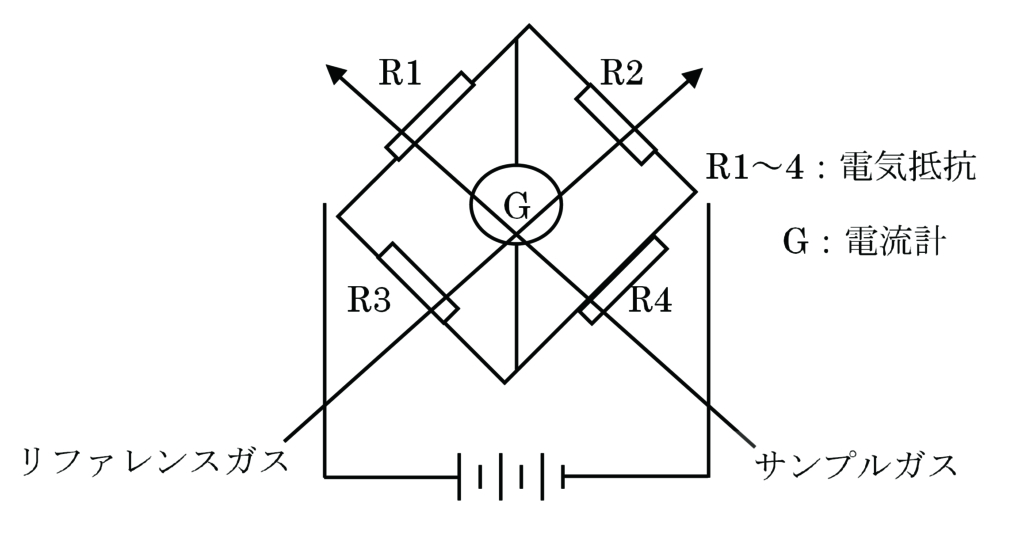

図3にTCDの原理を模式的に示す。検出器は、ホイートストンブリッジを利用した仕組みとなっており、電気抵抗(ヒーター)上にガスが流れる。リファレンスとサンプルに含まれる気体の熱伝導度により電気抵抗の抵抗値が変化し、電流計の指示が変わる。その際の電流の変化をシグナルとして、サンプルガスの成分濃度に換算し、定量を行う。

二酸化炭素(CO2)と水(H2O)と窒素ガス(N2)の分離は、①ガスクロマトグラフ型と②吸着・脱着型と③吸着型の3種の方法が一般的となっている。

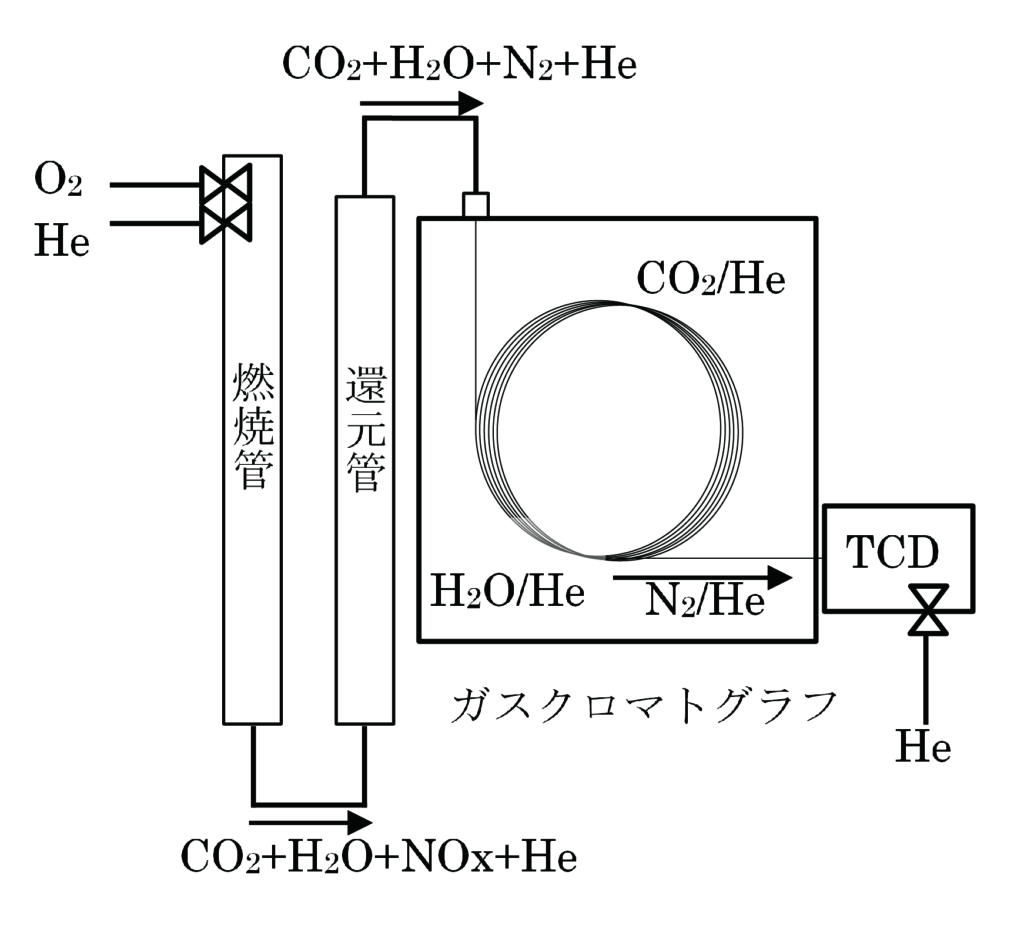

図4に①ガスクロマトグラフ型CHN計の模式図を示す。ガスクロマトグラフ型CHN計は、サンプルガスの各成分をガスクロマトグラフにより分離し、その分解ガスを順次検出器(TCD)で定量する。

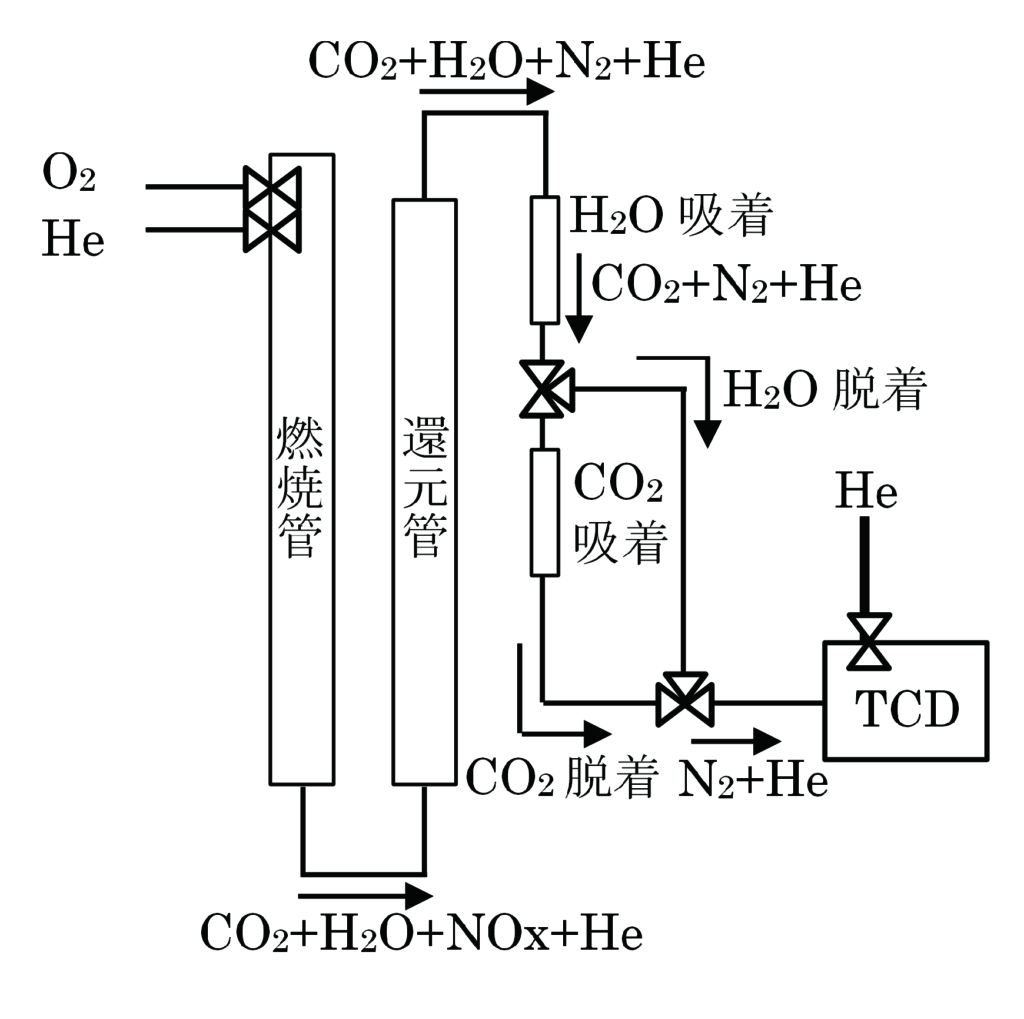

図5に②吸着・脱着型CHN計の模式図を示す。吸着・脱着型は、サンプルガスが流れる経路を切り替えることで各成分の吸着と脱着を行い、順に検出器(TCD)へ送る点が特徴となっている。還元管から出た二酸化炭素(CO2)と水(H2O)と窒素ガス(N2)から、まず、二酸化炭素(CO2)と水(H2O)を吸着し、窒素ガス(N2)のみを検出器へ送り窒素(N)を定量する。次いで、水(H2O)の吸着管を加熱し、バルブを切り替えて脱着した水(H2O)を検出器に送り水素(H)を定量する。最後に、二酸化炭素(CO2)の吸着管を加熱し炭素(C)を定量する。

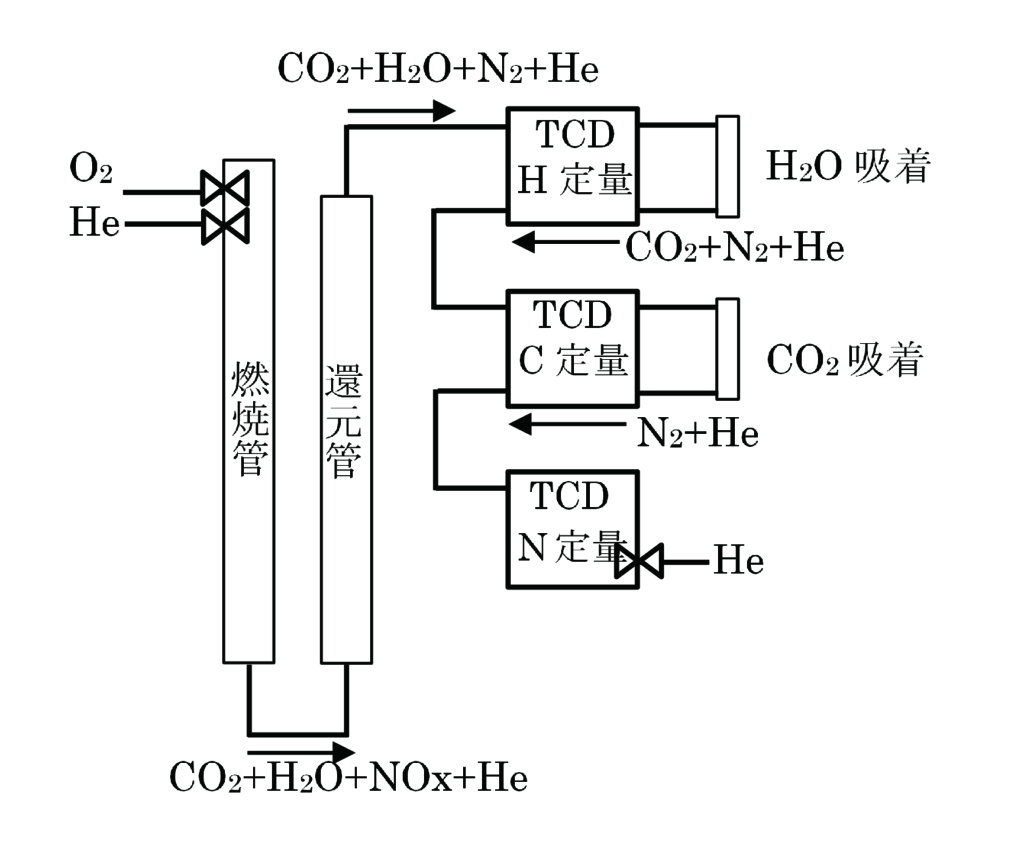

図6に③吸着型CHN計の模式図を示す。吸着型の特徴は、交互に繋がれた吸着管と検出器(TCD)である。検出器が対象元素毎に個別に設置されており、炭素(C)・水素(H)は、各吸着管の吸着前後の成分の差をそれぞれの検出器で読み取って定量し、残った窒素(N)を更に別の検出器で定量する。構造上、各検出器に流す電流を個別に調節できるため、特定の元素の高感度分析が可能である。また脱着しないため、炭素(C)・水素(H)・窒素(N)を概ね同時に定量できる。

6.おわりに

CHN計は、1830年代から現代まで、熱分解により発生するガスなどによる根本的な定量の原理に大きな違いがない。しかし、リービッヒとデュマの時代から検出方法と秤量が進歩し感度が向上するとともに、微少試料の分析に適した機能に進化している。

本来CHN計は、組成式を知るため開発されたが、実務的な用途にも用いられるようになってきた。例えば、植物の栄養分としての土壌中の炭素(C)及び窒素(N)の確認、燃料の燃焼により発生する水分を算出するために燃料の水素(H)を定量する、などの目的でも用いられている。

更に特殊な事例としては、炭化の進行を確認するためにも用いられる。有機物が完全に炭化したことを、水素(H)と窒素(N)の消失から確認する。

また燃料の分野では、JIS M 8819「石炭類及びコークス類―機器分析装置による元素分析方法」やJIS Z 7302-8「廃棄物固形化燃料―第8部:元素分析試験方法」などの規格分析にもCHN計が採用されている。

有機元素分析は人の手によらねばならぬ「正確な試料秤量」と「絶乾」の2点が完璧でなければ正しい組成式を導き出せない。時代が変わり、高性能な装置が作られるようになっても、大切なことは変わることなく人の手なのではないだろうか。

参考文献

1.石川薫代 関宏子:「有機元素分析の歴史的背景と基礎」 化学と教育 Vol.60,No.12,p520-523,2012

2.白木邦子:「元素分析装置」. 熊本大学薬学部附属創薬研究センター

http://iac.kuma-u.jp/equipment/details/pdf/03.pdf

3.穂積敬一郎:「コラムCHN講座 微量分析の生い立ち」 株式会社 ジェイ・サイエンス・ラボ http://www.j-sl.com/columns/chn/background.php

RANKING 人気事例ランキング

-

1

1 -

2

2 -

3

3 -

4

4 -

5

5

TAG LIST