- ユニケミートップ

- Uni-Lab(分析技術情報)

- 発見!家庭の理化学分析 ① メガネのフレームが折れた! メガネフレーム破損の原因調査

発見!家庭の理化学分析 ① メガネのフレームが折れた! メガネフレーム破損の原因調査

私たちの生活の中で発生する問題や事象を理化学分析を活用することで原因や事実が判り解決することがあります。「家庭の理化学分析」では、日常生活で生じた問題を理化学分析を用いて解決した事例をストーリー仕立てで紹介していきます。

記念すべき第一回目、ケース1「メガネのフレームが折れた! ~メガネフレーム破損の原因調査~」をご紹介します。

1. パパのメガネのフレームが折れた!

ある日の休日、家族4人で暮らす「ユニ家」で事件が起こった。ケミ男の長男で小学1年生になるケミ太が、ソファーでテレビを見ていたパパ(ケミ男)と遊びたくてじゃれるように突然抱き付いた。すると5年使った愛着のあるパパのメガネのフレームが完全に折れてしまった。

パパ 「何するんだ、ケミ太!急に抱きつくからメガネが壊れたじゃないか(怒)」

ケミ太 「違うよ。僕は何もしていない!メガネが勝手に壊れたんだ。」

パパは子供の言い訳だと思いつつも、少し間をおいて冷静に言った。

パパ 「じゃあ、メガネがなぜ壊れたのかユニケミーで原因を調べてもらおうじゃないか。」

こうしてユニ家の親子は壊れたメガネをユニケミーに持ち込み、原因を調査してももらうことにした。

2. 外観観察

今回の原因調査を担当したのは、ユニケミーのものづくり支援技術部 試験二課 材料グループに所属する女性技術員のY。これまで数多くの破面を調査してきた破面観察のプロフェッショナルだ。

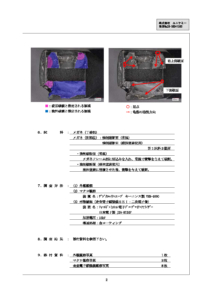

まずは調査対象となる試料(フレームが折れたメガネ)の外観を丹念に観察する。メガネフレームは高分子材料(プラスチック、PES:ポリエーテルサルフォン※1)である。そして、メガネは丁番可動部の根本で完全に破断している。

※1 PES(ポリエーテルサルフォン):透明・無毒で耐熱性、耐水性、難燃性、耐クリープ性 ※2、寸法安定性に優れた非晶性樹脂

※2 クリープ性:プラスチックに一定の荷重を継続的にかけると、時間とともに変形が進んでいく現象

-scaled.jpg)

外観 -scaled.jpg)

外観裏側

-1-1024x768.jpg)

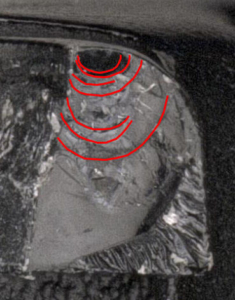

3. 破面観察

(1)マクロ観察

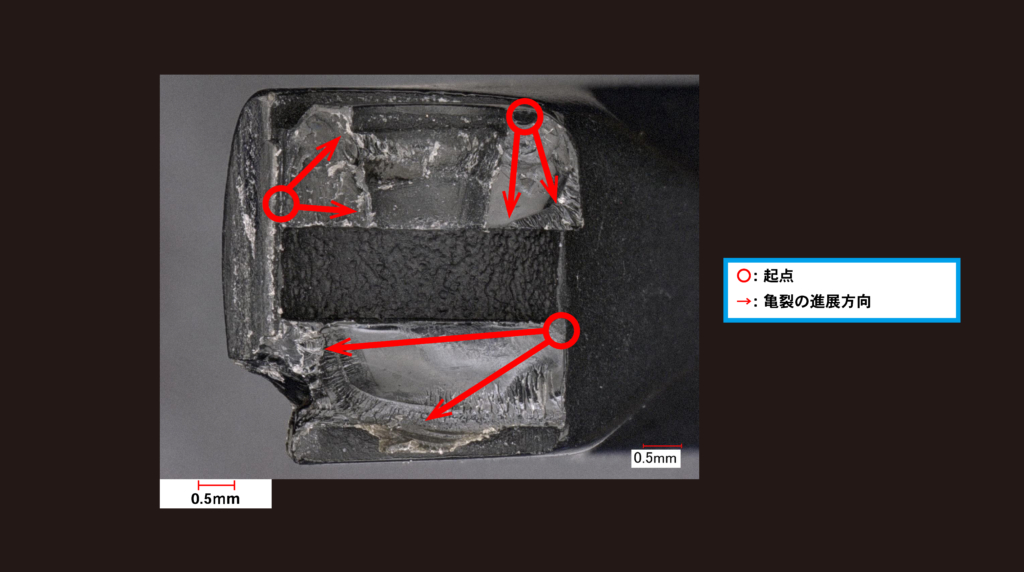

まずデジタルマイクロスコープを用いてマクロ的に破面を観察する。破面は右上側破面、左上側破面、下側破面の3ヵ所に分類される。

-1024x768.jpg)

メガネ破断部の破面 -1024x762.jpg)

メガネ破断部の破面

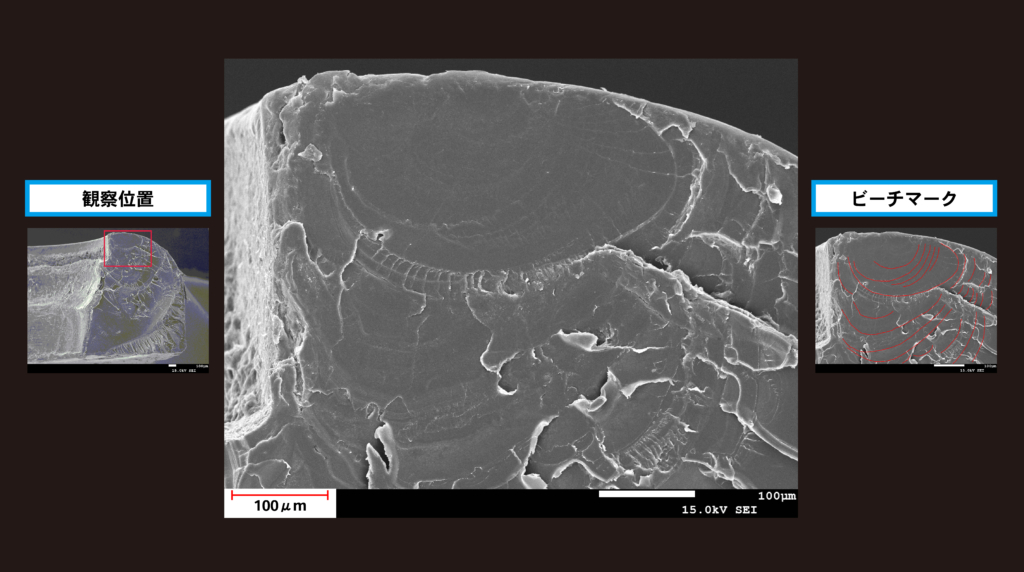

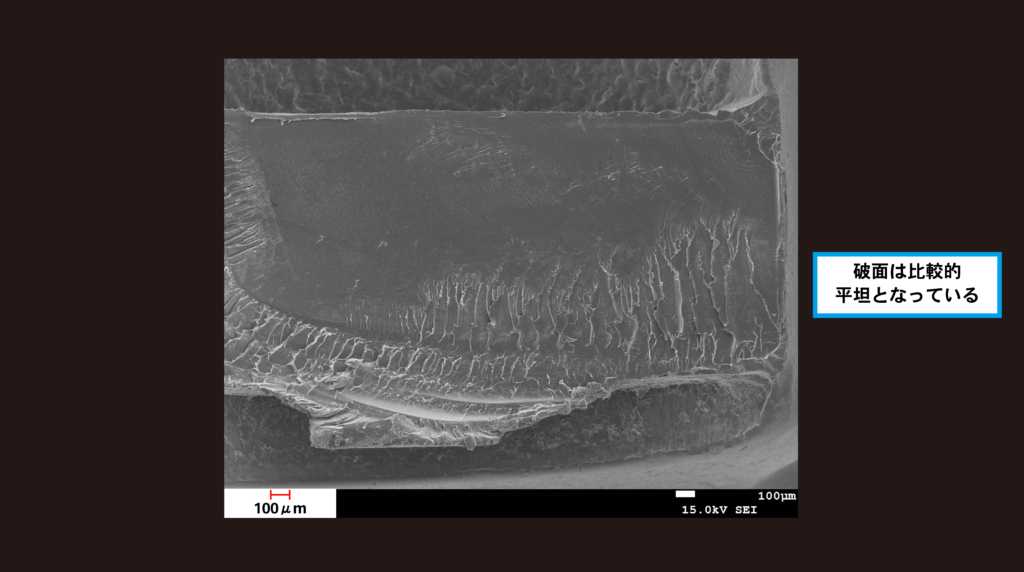

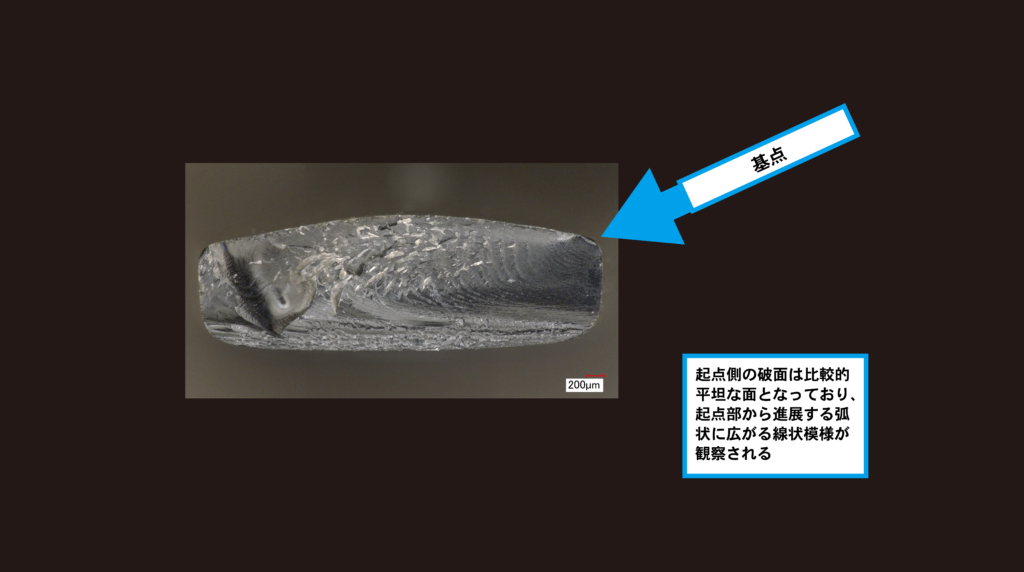

3つの部位を確認すると、破損した原因の推定に繋がる特徴的な破面のパターンが観察された。右上側破面の一部には、疲労破壊※3の特徴で起点を中心として弧状に広がる貝殻状の模様を呈するビーチマーク(波跡模様、シェルマーク、貝殻模様ともいう)が確認された。また左上側破面と下側破面には、脆性(ぜいせい)破壊※4の特徴である比較的平坦な面が広範囲にみられた。

※3 疲労破壊:小さい荷重を繰り返し受けて亀裂が徐々に進展し破壊する現象

※4 脆性破壊:塑性変形※5を伴わず急激に破壊する現象

※5 塑性変形:物体に外力を加えて変形させ、その後外力を取り去っても残る変形

(2)ミクロ観察

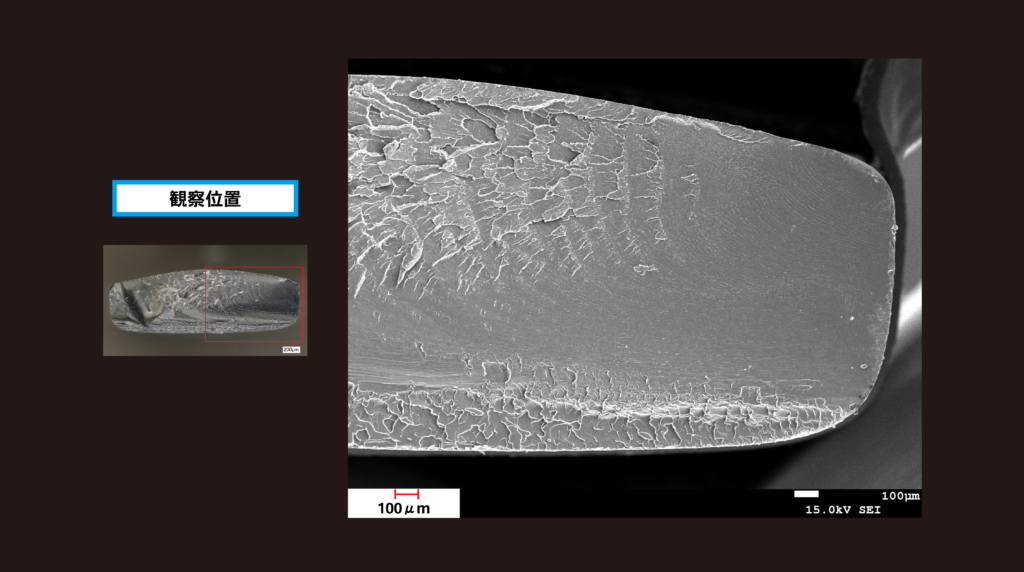

次に走査電子顕微鏡(SEM:Scanning Electron Microscope)を用いてミクロ的に破面を観察する。

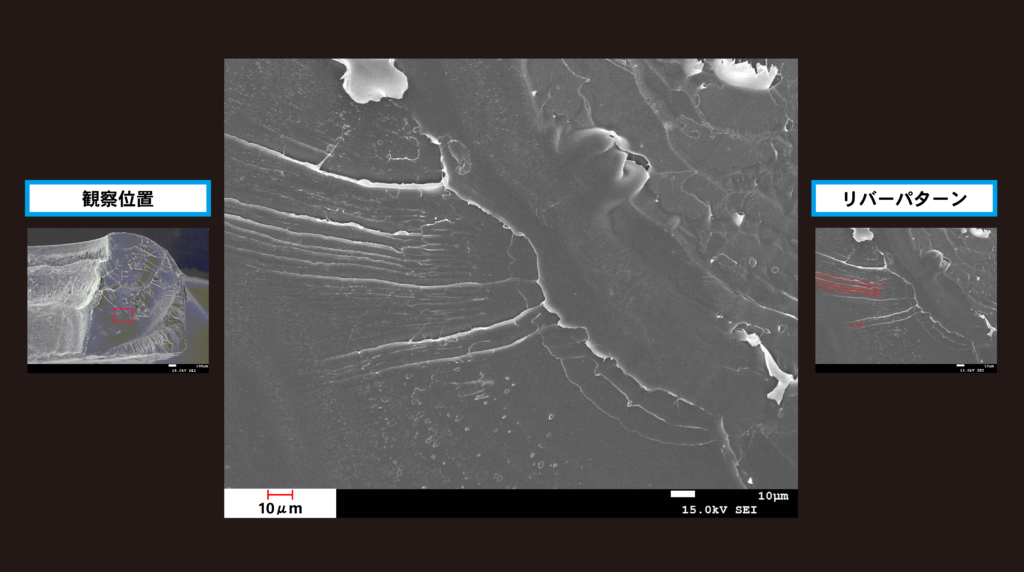

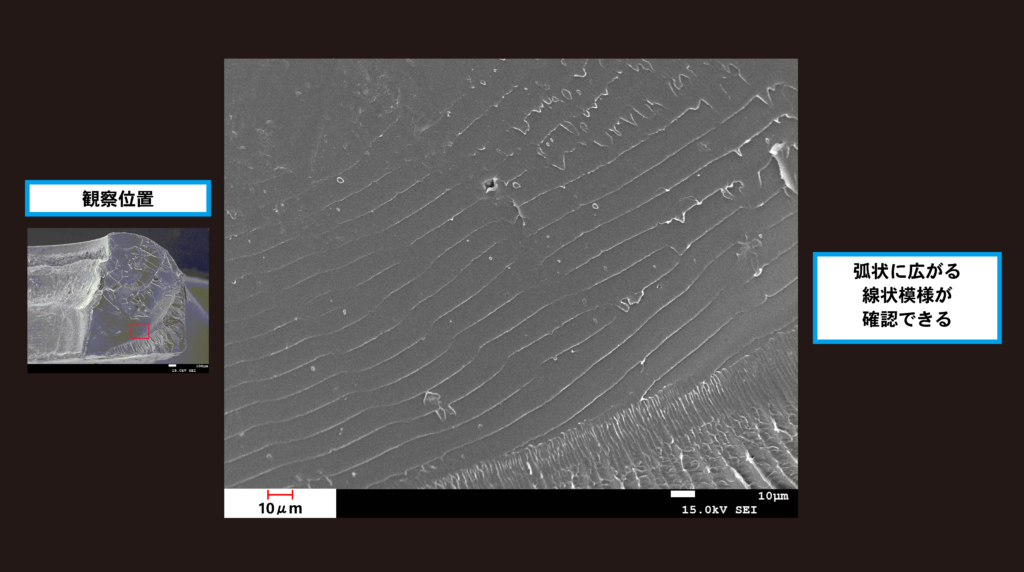

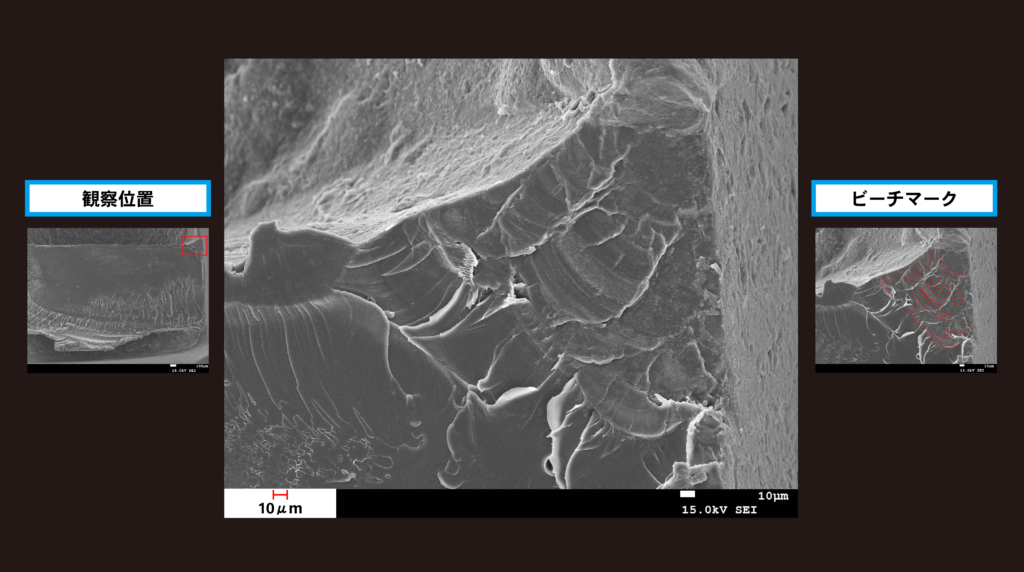

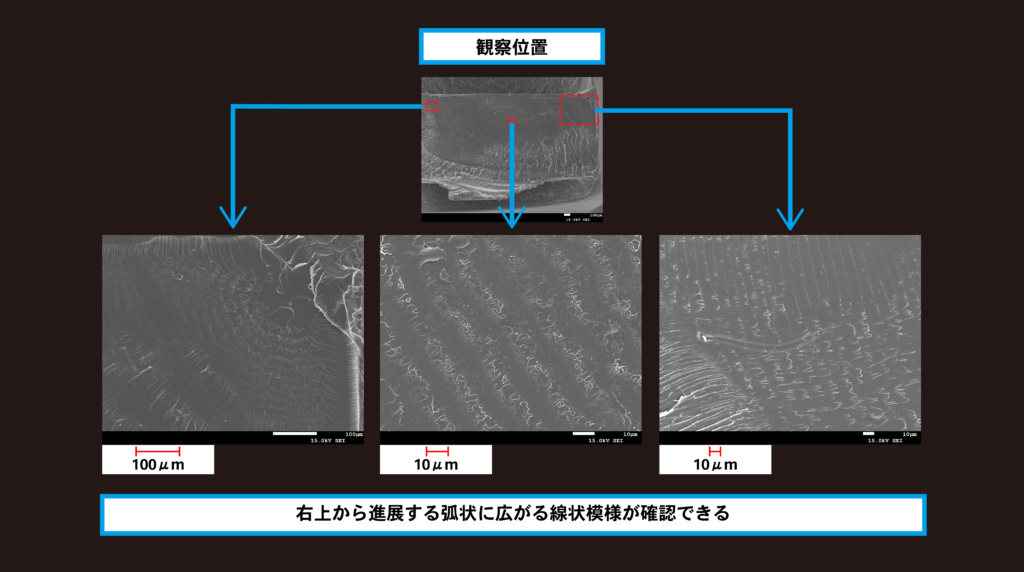

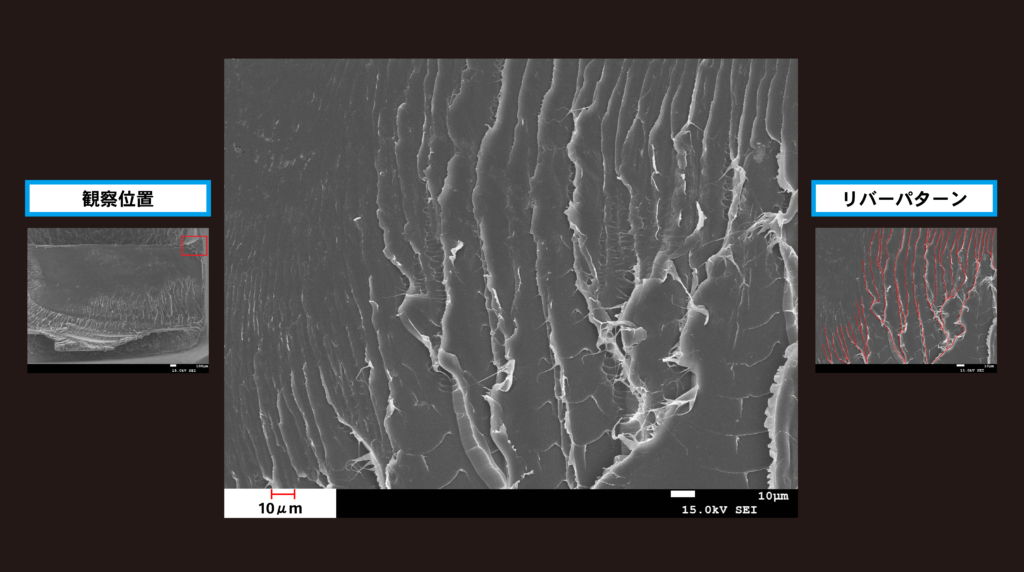

右上側破面にはデジタルマイクロスコープでも確認された疲労破壊の特徴的な破面パターンであるビーチマークが観察できる。またごく一部に脆性破壊の特徴で起点側から放射状に広がる河川状の破面パターンのリバーパターンが認められる。さらに弧状に広がる線状模様も確認された。

また下側破面の破面は比較的平坦となっているが、右上側破面と同様にビーチマークやリバーパターン、弧状に広がる線状模様が確認できる。

A.右上側破面

B.下側破面

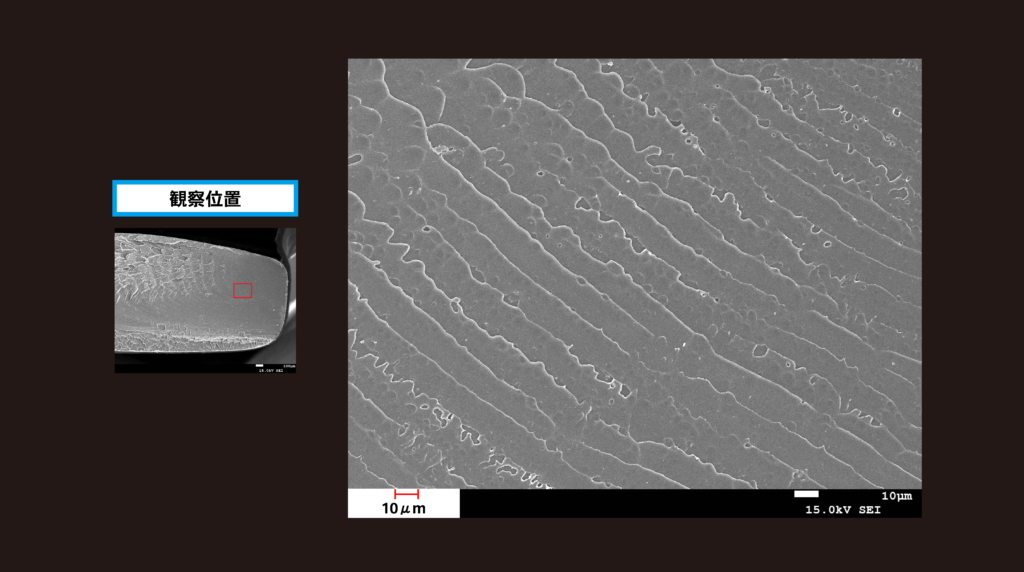

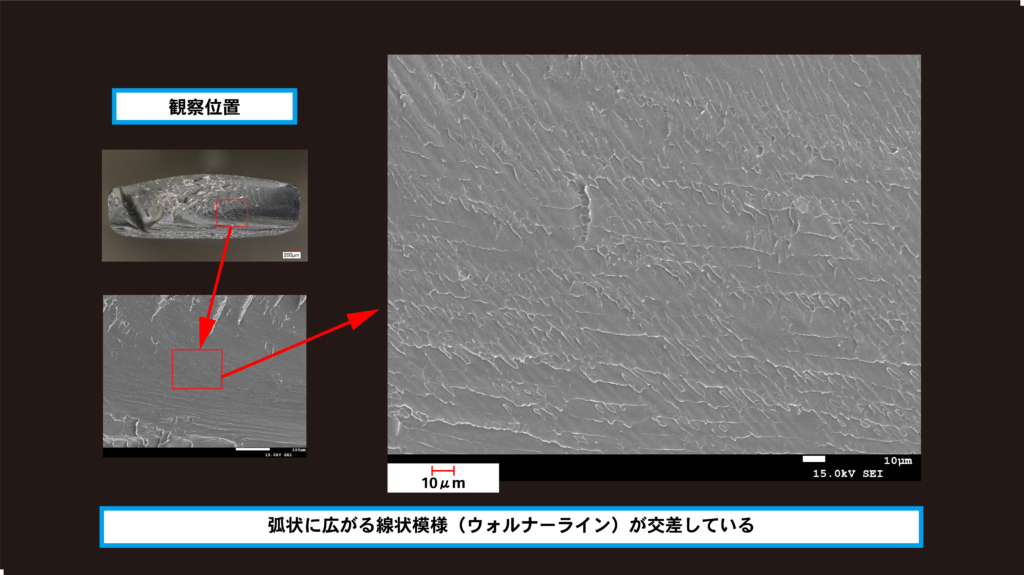

4. 確認試験

破面観察からビーチマークが確認され、小さい荷重を繰り返し受けて徐々に亀裂が進展する疲労破壊の形態を示す一方、急激に亀裂が進展する脆性破壊の形態を示すリバーパターンや比較的平坦な面も確認された。ここで技術員のYは2つの疑問を確認する必要があった。1つ目はミクロ観察で確認された「弧状に広がる線状模様」が疲労を示すストライエーション※6なのか、脆性を示すウォルナーライン※7なのかを判定すること。もう1つは常温で高分子材料に脆性破壊が起きる場合、材質によってはその破面に粘り強さを示す比較的大きなリバーパターンが見られるが、今回の破面は比較的平坦か細かいリバーパターンだった。

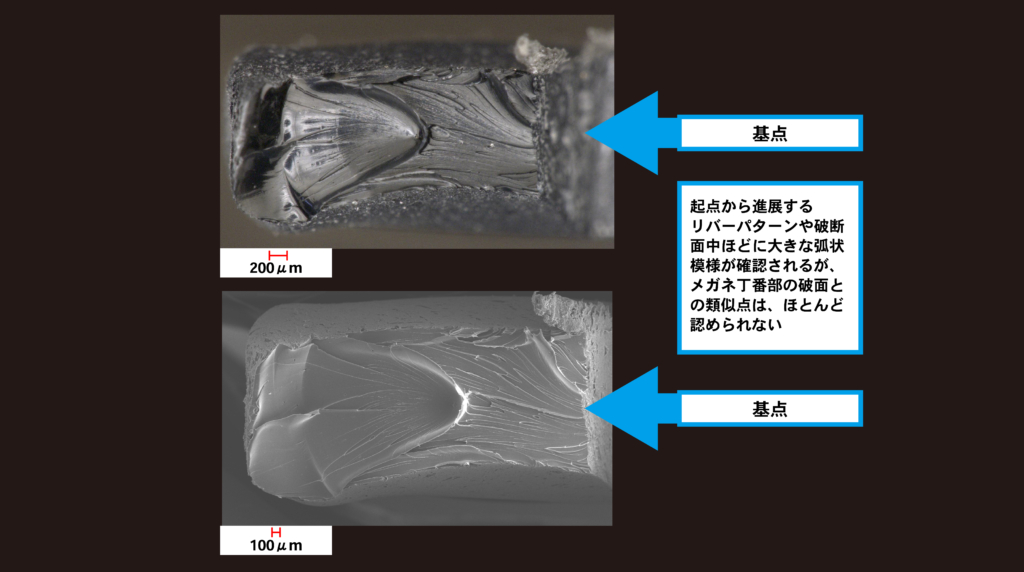

そこで技術員のYは次の仮説を立てた。「メガネを長年使用したため経年劣化等で丁番部のフレームが硬化していた。そして長期に及ぶ頻繁な可動などで初期亀裂が発生しており、そこへ衝撃荷重が加わって完全に破断したのではないか?」 この仮説を検証するため、今回の試料を利用して比較的経年劣化が少ないと考えられるフレーム部を①常温で衝撃荷重を加えて強制破断、②液体窒素に浸漬し模擬的に硬化させて直後に衝撃荷重を加えて強制破断させた場合の2条件について脆性破壊の破面を観察した。

その結果、常温で強制破断した場合、今回の試料の破断部では見られなかった破面パターンとなった。一方、液体窒素を使用して模擬的に硬化させた場合、今回の試料と同様に比較的平坦な破面と亀裂の進展方向に弧状に広がる線状模様が確認された。この確認試験からメガネの丁番部の破面で確認された「弧状に広がる線状模様」は脆性破壊を示すウォルナーラインで、メガネの丁番部のフレームが硬化していたと推定した。

※6 ストライエーション:疲労破壊した破面のミクロ観察で見られる規則的な縞模様で,疲労亀裂進展に伴い形成される

※7 ウォルナーライン:伝播するクラック先端と弾性衝撃波の干渉によって出来るとされている模様

①常温で強制破断

②液体窒素で強制破断

5. 結論

以上の結果より「メガネ丁番部は、頻繁な可動や経年劣化により材質が硬化していた可能性が高い。さらに荷重の集中しやすい丁番可動部の根元で繰り返し荷重によって浅い初期亀裂が発生し、その後衝撃荷重により脆性的に破損した」と推定した。

今回の依頼を担当した技術員のYからユニ家の親子に調査結果が報告された。パパのメガネが壊れた原因は、経年劣化でフレームが硬化しかつ繰り返し荷重で亀裂が入っていたところに、長男のケミ太が衝撃を加えたからであった。元々メガネのフレームは壊れかけていた・・・「ケミ太が壊した」とは言い切れないようだ。

パパはケミ太に謝り、ケミ太もパパに「ごめんなさい」と頭を下げた。親子は笑顔でYに調査の御礼を言うと、手をつなぎユニケミーを後にして新しいメガネを買いに行った。

■試験報告書

RANKING 人気事例ランキング

-

1

1 -

2

2 -

3

3 -

4

4 -

5

5

TAG LIST

-1-1024x572.jpg)